Yuri Basilicò e Sara Furlanetto di Va' Sentiero hanno percorso la Via del Giovane del Cammino di San Francesco di Paola, in Calabria, un cammino certificato Touring nell'ambito del progetto Cammini e Percorsi.

In questa pagina il racconto della loro esperienza; a questo link la descrizione del percorso, con dati tecnici, dettaglio delle tappe e traccia gpx (il cammino si sviluppa per tre tappe e 49 km).

«Siete fortunati. Vedrete la Calabria vera, non quella della costa che è nata tutta dagli anni Cinquanta in poi, ma quella dell’entroterra, quella sì, è autentica». Così ci accoglie Eddy, il simpatico autista dagli occhi azzurrissimi che dalla stazione di Paola accompagna i pellegrini a San Marco Argentano. Nei quaranta minuti passati con Eddy, mentre la radio suona le note di Brunori Sas («Qui lo conosciamo tutti»), ci è chiaro quale sarà l’ingrediente più saporito dei prossimi giorni in cammino: l’attitudine di queste genti verso i forestieri.

In greco antico Φιλοξενία (filoxenìa) significava ospitalità, amore per gli stranieri, amicizia e cura degli ospiti. Parte della Magna Grecia dal VIII secolo a.C., in Calabria si è parlato greco per molti secoli e qualcosa, evidentemente, è rimasto.

IL GIOVANE IN QUESTIONE

A San Marco Argentano, vestito di tutto punto da pellegrino medievale, la guida Enrico Tassone dà il benvenuto ai camminatori presentandosi come “Taso da Avigliana”. Ci accompagna in un trekking urbano, dalla cattedrale di San Nicola, magnificamente ristrutturata dopo i terremoti di inizio Novecento, fino al convento dei Frati Minori - l’ordine fondato da San Francesco d’Assisi, il cui nome rivendicava la scelta di povertà e semplicità in contrasto con gli sfarzi dell’aristocrazia ecclesiastica.

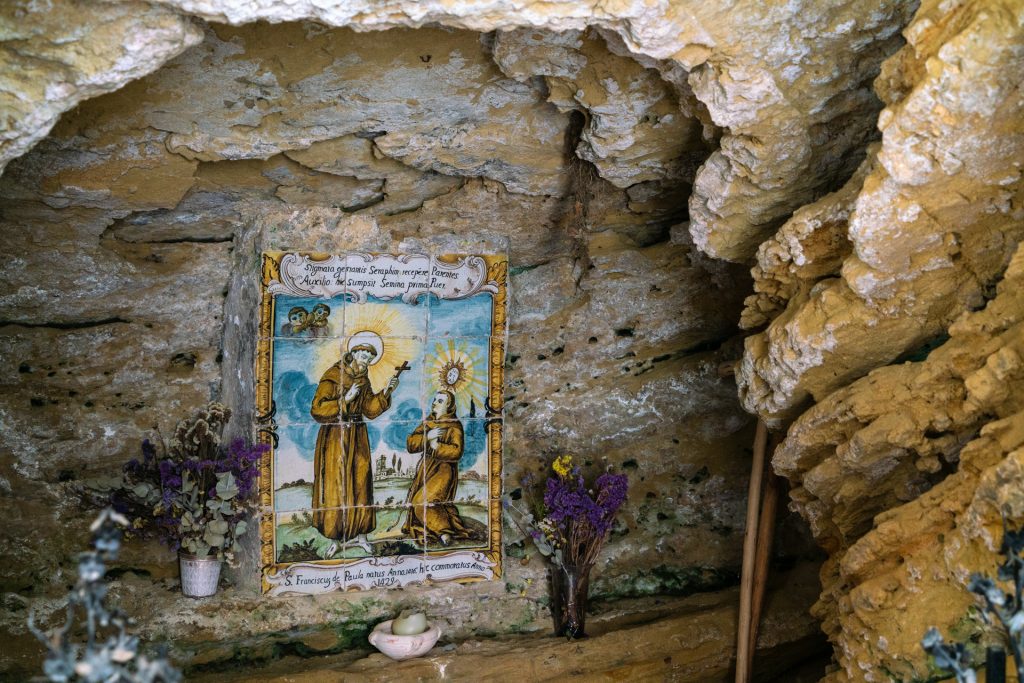

Eppure, è un altro Francesco ad aver reso noto questo convento. Nell'angolo del chiostro si trova una nicchia, oggi murata, che pare fosse un tempo la finestrella di una cella, quella che nel 1429 ospitò, poco più che bambino, San Francesco di Paola. «In tenera età Francesco fu affetto da un’infezione all’occhio che minacciò di renderlo cieco a vita», racconta Enrico. «I genitori fecero voto a San Francesco d’Assisi di far indossare al figlio l’abito talare per un anno, se fosse guarito. Il santo fece il suo, e così, dodicenne, Francesco fu condotto al convento di San Marco Argentano».

Nella villa comunale si può ancora visitare la minuscola grotta tufacea dove il ragazzino fece la prima esperienza eremitica; da quel contatto con la terra nacque la sensibilità, il contatto profondo con gli elementi che caratterizzerà il suo percorso spirituale. La Via del Giovane ricalca i passi del giovane Francesco in quel lontano 1429, quando, da San Marco, attraversava la Catena costiera per tornare alla città natale, Paola.

UN MIRACOLO ANTROPOLOGICO

«Non fosse stato per Scanderbeg, il sultano Mehmet II avrebbe messo il turbante sulla testa del Papa e la mezza luna su Castel Sant’Angelo». L’ultranovantenne Carmine Stamile, il “Professore”, maestro di paese e memoria storica locale, ci versa da bere nella cantina della chiesa della frazione San Giacomo di Cerzeto (verso la fine della prima tappa). Un vino leggero scorre veloce come i racconti del Professore, di una lucidità invidiabile alla faccia delle primavere e dei bicchieri che rabbocca con prontezza.

«Per oltre vent’anni Giorgio Castriota detto Scanderbeg fermò l’avanzata degli Ottomani in Europa, unendo i prìncipi sotto il proprio comando e infilando ai Turchi una batosta dopo l’altra. Ma nel 1468 il grande condottiero albanese morì di febbre malarica e l’Albania finì per essere definitivamente annessa all'Impero Ottomano: fu allora che avvenne l’esodo degli albanesi verso il Meridione d’Italia, dove trovarono rifugio nei territori montuosi e isolati. L’imperatore Carlo V (quello del regno su cui non tramontava mai il sole) ordinò al Re di Napoli di accogliere quei profughi, in riconoscenza alla strenua resistenza che gli Albanesi avevano opposto ai Turchi nella città greca di Corone, baluardo della corona spagnola».

Proprio dai sopravvissuti di Corone pare discendano gli abitanti di Cerzeto, piccolo paese arbëreshë affacciato sulla Valle del Crati, incastonato nei ventri orientali della Catena Costiera (“Arbëreshë” è un etnonimo, ovvero il nome di un popolo, e indica gli Albanesi d’Italia).

Giunti nel paese, con le ultime luci entriamo a palazzo Maierà, antica dimora nobiliare recentemente ristrutturata dal Comune. Trascorriamo un paio d’ore in compagnia di un gruppo di donne e ragazze venute a parlarci della loro identità.

«Pier Paolo Pasolini definì quello della minoranza arbëreshë un “miracolo antropologico”», ricorda una di loro, Elisabeth D’Elia, presidente del gruppo di ricerca etno-musicale Shpirti Arbëresh. «La nostra cultura ha resistito per secoli ai tentativi di assimilazione dei regnanti di turno e della Chiesa romana, mantenendo il legame con le nostre origini, i nostri usi, la nostra lingua. Noi siamo arbëreshë e siamo orgogliosi di essere arbëreshë, siamo andati via dall'Albania per continuare a essere chi siamo. Da un punto di vista darwiniano, la nostra identità è resiliente. Siamo sopravvissuti a seicento anni di Storia perché non ci vergogniamo di chi siamo, non lo abbiamo mai nascosto. Le porte delle nostre chiese sono orientate a est, verso l’Adriatico, per ricordarci da dove veniamo».

ODE ALLA MELASSA

Parlando di Calabria, impossibile non annoverare la qualità (e la quantità!) del cibo. Per di più, nei paesini i prezzi sono sorprendenti, per chi viene dalla città: da queste parti gli alimentari ti vendono ancora un panino, anzi, un paninazzo per due euro.

All’ottimo ristorante La Giara di Cerzeto arrivano al tavolo non meno di dieci portate, saporitissime e variopinte. Troneggia la melassa di fico, specialità locale dalla consistenza mielosa, Presidio Arca del Gusto Slow Food. Per produrne un litro servono circa venti chili di fichi di una varietà locale, il dottato cosentino, e ancor più pazienza. I frutti, che devono essere ben maturi, vengono cotti per tre, quattro ore, dopodiché sono messi in un sacco di iuta con un foro sul fondo e lentamente pressati. Il prezioso liquido che ne fuoriesce viene raccolto e fatto bollire in una pentola di rame per un paio d’ore affinché si addensi. Quando la schiuma è di colore dorato, la melassa è infine pronta.

Il sapore è rotondo, lento e inesorabile, con una deliziosa punta amarognola al fondo. Squisita sulla ricotta fresca, la melassa può essere mischiata alla neve per un sorbetto chiamato scirubetta.

GLI ALBERI DI FRANCESCO

Ndën dëgat e time të gjata shumë / kënduan vjeshe malli e me ngulli | po than edhe racjona xhu si lum

Dalla poesia arbëreshë Il faggio e il pellegrino di Carmine Stamile, il “Professore” di Cerzeto

“Sotto i miei rami molto lunghi / hanno intonato canti d’amore a volontà / recitato preghiere come fiumi”

Lasciandosi alle spalle il paesaggio rurale della Valle del Crati e risalendo tra i boschi di Cerzeto il crinale della Catena costiera, si può ancora ritrovare sembianza del paesaggio che Francesco percorreva nel 1429. Certo si cammina su una larga sterrata, talvolta nel fine settimana si incrociano dei ragazzi in motocross, ma pian piano gli alberi fan scudo e ci troviamo a camminare per ore nella quiete della foresta. Solo i nostri passi e il canto degli uccelli, l’odore della terra argillosa torna a riempirmi le narici. Ogni tanto un fruscio, un calpestio lontano; un cinghiale, forse un capriolo.

Se Cerzeto deve il suo nome alle querce, giunti sullo spartiacque si aprono sterminate faggete. Il faggio è uno dei re dei boschi appenninici, uno dei più frequenti compagni di viaggio per chi cammina su questi monti. Si stima che quest’albero sia apparso sulla Terra circa novanta milioni di anni fa, ovvero venticinque milioni di anni prima dell’estinzione dei dinosauri. Ha visto nascere l’uomo e nel corso della sua evoluzione gli ha dato frutti commestibili, solido legno per costruirsi casa e poi scaldarla, foraggio per sfamare le bestie.

Sa farsi bello, il faggio, in ogni stagione, persino in inverno, completamente spoglio. I tronchi umidi color cenere, le chiazze di muschio verde e di bianchi licheni, le rughe sulla corteccia che paiono occhi di elefante: camminare tra i faggi è la panacea di qualsiasi male dell’anima.

La seconda tappa della Via del Giovane, interamente per boschi da Cerzeto a Bosco Cinquemiglia di Fuscaldo, è la più spirituale del cammino. Probabilmente anche Francesco da Paola ne converrebbe.

PAULANER

Fuscaldo domina la costa calabrese. Il territorio ospita delle acque termali, da cui deriva probabilmente il nome del paese (fons calidus). Il borgo antico diede i natali a Vienna, madre di San Francesco di Paola, ed è un susseguirsi di vicoletti, piccole chiese (ben tredici) e palazzi gentilizi dal fascino decadente, impreziositi dai portali in pietra finemente scolpiti. Dopo avervi trascorso la notte, il cammino riprende la dorsale della Catena Costiera; si affaccia dall’alto sul mare e infine discende per concludersi nel santuario di San Francesco a Paola, incastrato in una gola sul torrente Isca. Nei fine settimana il grande piazzale antistante si riempie di fedeli venuti a pregare il santo.

A parlarci di questa figura così densa è Gabriele, giovane postulante del santuario (quella del postulante è la fase che precede il seminario). «Francesco fondò l’Ordine dei Minimi, ove “minimi” è superlativo dei “minori” di Assisi, a dichiarare l’umiltà radicale. Grazie alla fama di taumaturgo e all’innato carisma divenne un punto di riferimento per il popolo e i poveri in particolare. Nessuno se ne andava scontento: se coi frati era un leone, austero e severissimo, con le persone bisognose Francesco era affabile, aveva una parola, un gesto per ciascuno». Ci colpisce, nell’ascoltare le parole di questo ragazzo appena ventunenne, la passione nel racconto, l’ammirazione vibrante; come se un aspirante alpinista parlasse di Hermann Buhl. È una prospettiva inedita, quella di un postulante.

«Per Francesco la natura - non la Bibbia - è il primo libro a parlare di Dio. I suoi miracoli furono tanti e spesso legati alla sua amicizia cogli elementi, dallo sgorgare dell'acqua della “Cucchiarella”, che Francesco fece scaturire colpendo con il bastone una roccia qui al santuario (da cui ci si può tuttora abbeverare), all’abitudine di accendere le candele col tocco delle dita, sino all’attraversamento dello Stretto di Messina sul mantello steso, motivo per cui è il patrono dei navigatori».

«La sua nomea giunse persino al re francese Luigi XI che, gravemente malato, lo volle a corte per essere curato. Sebbene Francesco, ormai quasi settantenne, fosse contrario a lasciare la sua terra, dovette rassegnarsi a un ordine diretto di papa Sisto IV, che vide l’occasione di rinsaldare i rapporti con la Francia, all’epoca molto delicati. Il frate morì a novantuno anni a Plessis-lez-Tours, nella Loira. Nel 1562 gli ugonotti (calvinisti francesi) forzarono la sua tomba e diedero fuoco alle sue spoglie; sono rimaste pochissime reliquie, la maggior parte delle quali conservate qui, a Paola. Quanto ai frati Minimi, si diffusero in Europa, dalla Francia alla Spagna alla Germania (dove venivano chiamati Paulaner, che divenne poi il nome della nota birra da loro prodotta); ma il vento della rivoluzione francese e la soppressione napoleonica degli ordini religiosi diede loro un colpo mortale».

Alla sera è bello rimanere nella foresteria del santuario e godersi quel luogo finalmente avvolto dal silenzio, udendo di quando in quando lo scalpiccio solitario di un monaco nei lunghi corridoi. In un posto così sarebbe bene fare quel che forse fece Ettore Majorana: ritirarsi, prendersi del tempo lontano dal trito rumore del vivere d’oggi, e pensare, scrivere magari, di tutto quello che si è scoperto o pensato; una lettera, chissà.

«Meditare è ritrovare una vocazione: ciascuno la sua» - ci saluta Gabriele.

Un ringraziamento a Alessandro Mantuano, Angelina Marcelli, Vincenzo Astorino, Enrico Tassone, Roberto Matrangolo e Danilo Carnevale per l’accoglienza e l’appassionata condivisione.